ゲイムマンのダイスステーション

日本縦断ゲーセン紀行

196.駆け足で世界一周

〜尾北編(5)〜

スタート時点での「ゲーム路銀」は、「ゲーセン」にちなんで¥5,000(G千)。

ゲーセンでゲームをプレーして、1面クリアーするごとに、

「ゲーム路銀」は¥100ずつ増える。

(ただし、1プレー¥50円のゲームなら¥50ずつ、1プレー¥200なら¥200ずつ。

ゲームをプレーするためのお金も、「ゲーム路銀」からねん出する)

この「ゲーム路銀」だけを交通費にして、日本縦断を目指すのだ!

(前回までのゲーム路銀 ¥2,600)

| 犬山 |

2015年2月14日。

8時起床。睡眠時間5時間弱。昨晩もう1時間くらい早く寝ればよかった。

犬山駅9時28分発のバスに乗り、今日目指すのはリトルワールド。

バスは休日だと1時間に3本。平日は2本。

出発。このバスはまず日本モンキーパークへ向かう。

モンキーパークの開園時間までまだ間があるからか、ここで降りたのは1人だけ。

この後しばらくバス停がない。周囲に建物が全くない、山の中のバイパスを走る。

ようやく民家が見えてきた。今井丸山バス停。

ここに止まるバスは1日1本、このバスだけなのだが、

降りる人も乗る人もいないので通過する。

このバスのルート上に、日本ゲーム博物館がある。

ここに是非とも立ち寄りたかったのだが、残念なことにバス停がない。

博物館の建物の前を、バスは猛スピードで通過した。

日本ゲーム博物館

| 9時47分、リトルワールドに到着した。 (ゲーム路銀 ¥2,600-¥490=¥2,110) |

|

私も含め、両替するお客さんが多かったので、降りるのに時間がかかった。

運賃を¥500にすればいいのに、と思った。

| リトルワールド |

|

リトルワールドは、世界各地の住宅を展示し、 人々の暮らしを紹介するミュージアム。 |

冬場なのでリトルワールドの開館時刻は10時。

チケット売り場も10時に開くので、並んでチケットを買って10時4分に入館。

(入館料¥1,700)

|

エントランスに巨大な母子像と、 ジープニーというフィリピンの乗り物がある。 |

朝ごはんを食べよう。エントランス近くのワールドバザールカフェへ。

屋内ミュージアムと同じ建物だと思い込んでいて、そこになかったので少しとまどった。

違う建物だった。

ハワイのロコモコを食べる。

| こっちから見ると、 母子像の背中に謎の玉がある。 |

|

ロコモコを食べ終わり、像に近づいてみたら、玉は地球だった。

母子像の椅子の部分に、もう1つ小さな母子像もあった。

野外民族博物館 リトルワールド

|

屋内ミュージアムは後回しにして、 野外展示を先に見る。 まずは石垣島の家。琉球王国の士族の屋敷。 |

台風対策のため、石垣に囲まれている。

赤い屋根瓦が、白いしっくいで固められている。これも台風対策。

瓦自体も飛ばされにくいように、重く作られているらしい。

中は畳敷きで、仏壇があるなど、日本の家に近い。

この家の隣には、沖永良部島の高倉が移築されている。

裏手に琉球竹で屋根がふかれた建物がある。沖縄・国頭村の祭場を復元したもの。

今日は晴れているので、気温が低いはずなのにそれほど寒さを感じない。

| 続いて北海道、アイヌの家。 屋根だけでなく壁もかやぶき。 断熱性があるらしい。 |

|

家の外に、イオマンテの儀式のための熊を入れる、木組みのオリがあった。

イオマンテは熊を神に捧げる儀式で、熊の魂を神のもとへ帰すと考えられていた。

|

ここから海外の建物。台湾の農家。 福建系漢族の伝統的な農家を復元。 レンガ造りの大きな建物。 |

コの字型になっている。奥の部屋を正庁といい、仏様をまつる。

向かって左が長男、右が次男の部屋と決められている。

道の向かいに、小籠包や台湾ラーメンを売るお店があり、

その横に、土地公という神様をまつる廟があった。

| 次のゾーンは南北アメリカ。 ペルーの派手な十字架が立つ。 |

|

| ネイティブアメリカンのテント(ティピ)。 この隣にナバホ族のローガンという、 丸太と土で作られた、 ログハウスのような建物もある。 |

|

パンを焼く窯や、簡単なサウナもある。

「インディアンの弓矢ゲーム」なるアトラクションがあった。

|

アラスカ、トリンギット族の家。 ひときわ高くそびえ立つ柱は、 トーテムポールになっている。 トーテムポールの頂点に、 この家に住む人々の始祖とされる、 ワタリガラスが彫られている。 |

| 壁面に描かれているのは鯨。 この家の人々の祖先とされている。 独特の力強さに、私は引きつけられた。 |

|

家の中は、いろりを中心に、階段状になっていた。

内部の柱や壁にも、大きなカラスが彫られている。

また、版画や工芸品が展示されていた。

|

白壁のひときわ大きな建物は、 ペルーの大農園(アシエンダ)領主の家。 |

左端の部屋は教会になっていて、全ての壁が、

キリストの生涯を描いた色鮮やかな絵で埋め尽くされている。

ほかの部屋はまさしく洋館なのだが、とにかく部屋数が多い。

一部がレストランやおみやげ屋に使われている。

| この家もコの字型で、中庭があった。 |  |

アシエンダの領主はスペイン人で、

先住民や黒人・アジア人を小作人として、大規模な経営を行なっていた。

ペルーでは1969年に農地改革で解体されるまで、アシエンダは存続した。

領主の家の立派さは、領主と小作人との貧富の差も感じさせる。

野外民族博物館 リトルワールド

突然、雪がちらついてきた。

次のゾーンは雪が似つかわしくない、インドネシアと太平洋諸島。

|

バリ島の貴族の家。ここも大規模だ。 レンガ塀の中に、 いくつもの建物がまとまっている。 |

|

中央は儀礼の建物。 各々の部屋は独立した建物になっていて、 塀に面してない側には壁がない。 |

一角(アグン山の方角)に寺院スペースがあり、ヒンドゥー教の神々がまつられていた。

近くにある屋台でナシゴレンを食べたいけれど時間がない。

時刻は正午を過ぎている。

園内バスがあるのだが、バス停の名前が国名になっているのがちょっと面白い。

ペルーからバスに乗ってインドネシアに行ける。

| スマトラ島北部に暮らす トバ・バタック族の高床式の家。 そり返った屋根と、壁の彫刻や絵が見事。 |

|

| 戦後すぐの1947年に建てられたので、 戦争の様子も描かれていた。 日本軍の飛行機が、 オランダ軍に撃ち落とされる様子らしい。 |

|

|

ミクロネシアのヤップ島の家。 ここは夫婦と子供たちが住む母屋。 男性のいる場所と女性のいる場所が 明確に分けられている。 |

「異性の人が調理した食べ物は食べない」という習慣があるそうで、

男女別々に調理小屋がある。

| ヤップ島といえば、石貨(石のお金)が有名。 |  |

| サモアの伝統的な家・ファレ。 壁がない。寝るときは、すだれを垂らす。 |

|

|

また晴れた。次のゾーンはヨーロッパ。 ドイツ・バイエルン州の建物3棟。 丘の上に聖ゲオルグ礼拝堂。 |

| ガストホフ・バイエルンは、 ガルミッシュ・パルテンキルヘンにあった 17世紀の宿屋兼酒場という、 RPGに出てきそうな建物。 外壁にフレスコ画が描かれている。 |

|

2階はバイエルン州に関する展示室。バイエルンは民族衣装とビールで有名。

最近日本でも行なわれているオクトーバーフェストは、もともとミュンヘンのお祭り。

展示ではフレスコ画の描き方も紹介されていた。

素早く描かなければならないことから「風の絵」と呼ばれているそうだ。

|

メルヘンバルトも同時期の店舗兼住居。 こちらも美しいフレスコ画に彩られている。 |

1階はおみやげ屋。2階はドイツの玩具博物館。

ドイツといえば木のおもちゃが有名。特にくるみ割り人形はよく知られている。

さらにドールハウス、錫(すず)の兵隊、ブリキのおもちゃ、鉄道模型、テディベア。

積み木もドイツのフレーベルが考案した玩具。

|

フランス、アルザスの農家。 ハーフティンバーの美しい建物。 奥が農具置き場と家畜小屋。 母屋にワイン蔵がある。 |

| 雪が強くなってきた。 次はイタリア、アルベロベッロの、 石灰岩を積み上げて造られた トゥルッリという家。 写真の建物が母屋で、この右に畜舎がある。 畜舎の建物はカフェになっている。 |

|

母屋の中に生活用品が展示されている。パスタとチーズ関連が多い。

野外民族博物館 リトルワールド

|

次のゾーンの前にリャマがいる。 |

世界各地のテントを集めたゾーン。

シリア(ベドウィン)、ケニア(レンディーレ)、スウェーデン(サーミ)、

モロッコ(ベルベル)、中国(内モンゴル)、北米(シャイアン)。

|

ベドウィンのテントは、 リトルワールドで唯一のシリアの建物。 早く平和になりますように。 |

| 内モンゴルのパオ。 私は今まで、 ゲルとパオの違いがよくわかってなかったが、 モンゴル語ではゲル、 中国語ではパオというらしい。 |

|

まだ雪がぱらついているが、次のゾーンはアフリカ。

|

タンザニア、ニャキュウサ族の家。 竹でしっかり組み上げてある。 竹の家は東アフリカでは珍しいそうだ。 |

この民族は一夫多妻制で、

奥の丸い建物が第一夫人の家、手前の四角い建物が第二夫人の家。

第一夫人の家が小さいのは、子供が独立したから。

|

一転して、美術品のようなカラフルな家。 南アフリカ、ンデベレ(ヌデベレ)族の家。 |

中央が両親の家で、息子、娘、お婆さんが、それぞれ別棟に住む。

外側だけではなく、内部の壁にも、この派手な模様が描かれていた。

初めて触れる文化は面白い。

アフリカンプラザという建物に、食べ物屋やおみやげ屋、そして展示室がある。

民族衣装や工芸品(ビーズなど)、楽器(親指ピアノからブブゼラまで)などを展示。

ンデベレの女性は脚に大きな足輪をいくつもつける習慣があるが、

この足輪が1個1キロあるらしい。

金色の首輪や、明るい色の毛布、ビーズもつけた、原色バリバリの独特な民族衣装。

|

西アフリカ・ブルキナファソの、 カッセーナの家屋群。 |

一夫多妻制で、3兄弟と叔父、そしてそれぞれの妻子たちの、4家族が暮らす。

かつて争いが多かった土地なので、家屋群全体が塀で囲まれている。

夫の家は四角く、妻の家はひょうたん形というのが基本。

暑さを防ぐため、家の土壁が厚い。妻の家の入口が物凄く小さいが、これも暑さ対策。

家屋群はそんなに広くないのに、複雑で迷う。

見たことのないような建物で、SFかファンタジーに出てきそう。というか、

SF作家はこういう全くの異文化から、発想を得ているのかもしれない。

野外民族博物館 リトルワールド

午後2時を過ぎた。営業時間内に回りきることができるだろうか?

|

ここから再びアジアの建物。 丘の上に建つ、ネパールの仏教寺院。 |

| 少し離れた所に、仏塔(チョルテン)がある。 |  |

| 1回転させると 1回お経を読んだことになるという、 マニ輪(マニ車)を回してから寺院に入った。 |

|

|

ヒマラヤの標高3000メートルにある 寺院を再現。 |

中央が本堂。御本尊はお釈迦様。

六道輪廻(ろくどうりんね)図などの壁画・曼荼羅(マンダラ)が、壁や天井を覆う。

仏様に囲まれた神聖な場所。お線香の香りが漂う。

巨大なマニ車もあった。

インド料理店とおみやげ屋の間を通り、インド・ケララ州の村へ。

|

中心にあるのは地主の家。 |

家の真ん中に、死者の霊を弔うナドミッタムというスペースがあったり、

悪霊が外に出るよう、壁にわざと小さな穴が開けられていたりと、

家の造りが宗教観と深く結びついている。

|

トルコ、イスタンブールの街。 オスマン帝国時代から建つ民家と、 イスラーム学院(メドレセ)を復元。 |

民家は19世紀末の建物なので、ほぼ洋館なのだが、靴を脱いで上がる。

日本と同じ習慣で、親近感が湧く。

一方で、寝室に沐浴室があるなど、日本と違う部分も。

1階の室内に、トルコを紹介する展示があった。

イスタンブールは、東京都とほぼ同じ人口だそうだ。

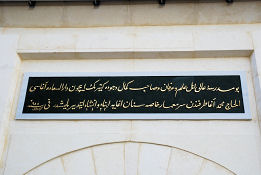

| メドレセは1590年の建物がモデル。 中庭は白を基調としており、 清冽さと豪華さを兼ね備えている。 |

|

アブダビのシェイク・ザイード・グランド・モスクを連想した。

大きさは全然違うだろうけど。

講義室に、メッカの方角を示す大理石のくぼみ(ミフラーブ)がある。

正確にメッカの方向に合わせるために、

この建物は道路と平行ではなく、少し斜めに建っている。

アラビア文字の書道の書が展示されていた。

おみやげ屋、食べ物屋もある。

ドネルケバブを食べたくなったが、時間がないので先へ進む。

|

別の入口から入ったので気づかなかったが、 入口に扁額が掲げられていた。 |

|

タイ、ランナータイの農家。 暑い所なので高床式で、 窓が少なくベランダが広い。 |

床の下に牛車とか水がめとか、いろんな物が置かれている。

ここも室内に入るときには靴を脱ぐ。

午後3時を回っている。屋外の展示は何とか回れるだろうが、

本館屋内の展示室は見られないかも。

| 「天下大将軍」「地下女将軍」と書かれた、 韓国のチャンスン(将軍標)。 道の向かいに、韓国の農家と地主の家が並ぶ。 |

|

|

1920年代に建てられた農家。 ドラマでよく見る感じ。 オンドル(床暖房)がある。 韓国では、田舎の家というと こんなイメージなのだろうか。 板の間と土間があるあたりが、 日本の農家に似ている。 |

|

地主(両班・ヤンバン)の家。 |

|

庭に梅の木があるが、まだつぼみだった。 |

主人の部屋と主婦の部屋が別々で、

さっきの農家でもそうだったが、夏用の部屋と冬用の部屋がある。

夏用の部屋は板の間で、冬用の部屋は床にオンドルが設けられている。

向かいのお店でチヂミを食べたいけどもう本当に時間がない。

|

最後は日本、山形県の月山山麓にあった農家。 1767年に建てられた。 曲亭(滝沢)馬琴や雷電為右衛門が 生まれた年に建ったと考えると、 よく残っているもんだと思う。 機織り機やひな人形が展示されていた。 |

実はリトルワールドの中を、愛知県と岐阜県の県境が通っていて、

タイと韓国と山形の家は、岐阜県側に位置する。ということで、

と書いてもいいんだけど、本格的に岐阜県を回るのはまだまだ先なので、

そのときに改めてまた書くことにしよう。

山形県の家は愛知県ではなくて岐阜県にある、と書くとややこしい。

「山形県は岐阜県になりました」と書くと「ぐんまのやぼう」みたいだ。

野外民族博物館 リトルワールド

エントランスに戻ってきて、時計を見たら午後3時40分。

急いで屋内展示を見る。

最初の部屋は人類の進化について。

次の部屋は「生きるための工夫 −技術−」と銘打ち、

世界各地の、衣食住、農耕、運搬、牧畜、狩猟のための、さまざまな道具を展示。

その次の部屋は、世界の言語と文字について。伝達手段として絵巻物や楽器も展示。

「社会」の部屋で展示されているのは、世界の子育てにまつわる道具類や、

結婚式の衣装、儀礼の道具、葬式に使われる道具、祖先をまつる道具。

最後の「価値」の部屋で、午後4時から、プロジェクションマッピングを使った

「スターライトミュージアム」が上映されるとのこと。

よかった、4時閉園じゃなかったんだ。

パンフレットをよく見ると、12月〜2月の営業時間は午前10時から午後4時だが、

1月・2月の土日祝のみ、閉館時刻が4時30分になると書かれていた。

「価値」の部屋は、世界の祭礼、儀式、宗教行事に使われる、民具や衣装を集めた部屋。

この部屋で上映された「スターライトミュージアム」(3月1日まで)は、

この部屋にある民具・衣装のイメージ映像としては、よくできていた。

ただし、それ以上でもそれ以下でもない印象だったので、

「博物館史上初 プロジェクションマッピングをつかった革新展示」

と大々的にうたわない方がよかったんじゃないかとは思う。

売店でストラップを買ってたら、「蛍の光」が聞こえてきた。

食べ物がロコモコだけしか食べられなかったのは残念だが、

展示は全て見ることができて、良かった。

野外民族博物館 リトルワールド

|

ちょうど午後4時30分に、 リトルワールドを出た。 いつの間にか雪がやんでいた。 |

犬山駅からバスで20分という立地条件はつらいかなと思っていたが、

実際に来てみると、思っていたほど遠く感じなかった。

名古屋からだとバスで1時間なので、ちょっと遠く感じるかもしれないが……。

閉館時刻を過ぎてから、お客さんがぞろぞろと出てくる。

やっぱり閉館するのが早いと思う。

展示も食も充実してるし、貸衣装とかスタンプラリーとか、

いろいろ楽しめる要素があるから、6時間半だとやや短い。

4時50分発の犬山駅行きバスに乗る。ほぼ満席。

|

日本ゲーム博物館、 帰りはちゃんと写真に撮れた。 外観を写真に撮るだけじゃなくて、 できれば中に入りたかったが。 日本ゲーム博物館 |

日本モンキーパークから乗ってくるお客さんはいなかった。

こっちは閉園時刻からちょっと経ったからだろう。

午後5時10分、犬山駅に戻ってきた。(ゲーム路銀 ¥2,110-¥490=¥1,620)

| 犬山 |

お腹すいた。

昨日も来たイトーヨーカドーのカフェで、チョコバナナワッフルセットを食べる。

小袋がついていたので、豆かと思って開けたらチョコだった。ハート型。

そういや今日は2月14日だった。

あとシナモンドーナツもついてきて、昼ごはんには十分なボリューム。

午後5時過ぎだけど。

替えのワイシャツとトレーナーを家から持ってくるのを忘れていたので、

ヨーカドーで買う。

| 外に出たら、からくり時計が動いていた。 桃太郎。 |

|

| 遠いからよく見えないけど、 犬・猿・キジと鬼だろうか。 途中から見たのですぐ終わってしまったが、 3時間に1回しか動かないので、 見られただけでも運が良かった。 |

|

ホテルに戻る。

リトルワールドで食べられなかった分、何か海外のものが食べたかったので、

晩ごはんはファミレスでチゲを食べた。

¥1,620

今回のルート

|

犬山市観光協会 愛知県観光ガイド 名古屋鉄道 岐阜バスコミュニティ

次回、「日本縦断ゲーセン紀行 197.尾北編(6)」は、

明治村1日で回れるか?

「日本縦断ゲーセン紀行 195.尾北編(4)」に戻る

「ゲイムマンのダイスステーション」タイトルページに戻る

| 「ゲーム脳」徹底検証シリーズ |

|

| 「ゲーム脳」徹底検証シリーズ |

|