ゲイムマンのダイスステーション

日本縦断ゲーセン紀行

20.真っ赤なレンガと真っ赤な墓石

〜函館編(3)〜

スタート時点での「ゲーム路銀」は、「ゲーセン」にちなんで\5,000(G千)。

ゲーセンでゲームをプレーして、1面クリアーするごとに、

「ゲーム路銀」は\100ずつ増える。

(ただし、1プレー\50円のゲームなら\50ずつ、1プレー\200なら\200ずつ。

ゲームをプレーするためのお金も、「ゲーム路銀」からねん出する)

この「ゲーム路銀」だけを交通費にして、日本縦断を目指すのだ!

(先週までのゲーム路銀 -\9,650)※北海道内はマイナスでも可。

| 函館 |

停留所の近くのベンチで待っていると、目の前のデパート・ボーニモリヤの壁に看板が。

「アネックス6階にOPEN!! アミューズメント キッズパーク」

ゲームがあるかもしれない。今はまだ開店前だが、いずれ行ってみたいところ。

向かいの和光デパートにある、「7Fアニメイト」の看板も気になるが。

ところで、市電はしょっちゅう来るのに、なぜ27分まで待ったのかというと、

|

「箱館ハイカラ號」が来るからだ。 『電車でGO!旅情編』では隠し車両だった、 レトロ調の路面電車である。 |

電停のほうも修学旅行生で混雑している。乗れるのか? と不安になったが、

すし詰め状態に耐えかねた学生が3人ほど降りてくれたのと、

電停の学生たちもこれには乗らず、次の電車を待つことにしてくれたおかげで、

私は乗ることができた。

ハイカラ號の車内は、外観同様、木の風合いが生かされている。

ちょっと前まで走っていた、世田谷線の旧車両を思い出す。

十字街で下車(ゲーム路銀 -\9,650-\200=-\9,850)。

今日最初の目的地は、

|

赤レンガの金森倉庫群。 明治時代からある倉庫だが、現在は改装されて、 ビヤホールやガラス細工店などが立ち並ぶ 「函館ヒストリープラザ」などになっている。 |

| 一帯には、レストランやおみやげショップがある 「函館西波止場」(右写真)や、 やはり倉庫を使ったレストラン「BAYはこだて」などがある。 昔からの港町ならではの風景を生かした、 ウォーターフロントの観光スポットである。 |

|

|

|

| その一角にはまた、 明治時代まで青函連絡線が発着していた旧「東浜桟橋」(右写真)と、 「北海道第一歩の地碑」がある。 碑の形は熊をモチーフにしているそうだ。 | |

| BAYはこだて付近から函館山を望む。 |  |

今気づいたが、北海道には、

六花亭、ロイス、石屋製菓と、なぜかチョコレートの銘菓が多い。

|

明治館で、いろいろなオルゴールを見て回る。 もと函館郵便局の建物。 |

| 考えてみれば、朝ごはんがまだだった。 海鮮市場の「いかいか亭」で、ウニ、イクラ、イカの三色丼。 |

|

はこだて海鮮市場・明治館・西波止場のホームページはこちら。

魚市場通電停から、函館駅前に戻る(ゲーム路銀 -\9,850-\200=-\10,050)。

次は、メモリアルシップ摩周丸へ向かう。

| 函館駅を後ろ側(海側)から撮影。 6月21日から使われる新駅舎が、 現時点(5月11日)でその姿を現していた。 |

|

|

函館駅の横を通り、朝市の裏手に回って シーポートプラザへ。 歩道に、「函館名物いか踊り」の踊りかたが書かれていた。 昔、NHKの昼の番組で見たことがあるのを思い出した。 |

| 広場に人だかりがあるので見に行くと、 フリーマーケットが開催されている。 レアなファミコンソフトがないかと思って、 ひと回りしてみたが、その類はなかった。 |

|

|

摩周丸は、1965年(昭和40年)に就航した青函連絡船。 1988年(昭和63年)の青函トンネル開通で役目を終え、 ここで船の博物館として一般公開されている(\500)。 最近の模様替えで、煙突の“JNR”(国鉄)ロゴが復元された。 ちなみに、東京お台場の「船の科学館」で展示されている 羊蹄丸も、同じく1988年に引退した青函連絡船。 このほか青森でも、八甲田丸が公開されている。 |

| かつては貨物がここから、 貨車ごと船内に積み込まれたという。 |

|

まず、連絡線の歴史についての展示コーナーから。

1906年から既に、青函間が4時間で結ばれていたことに驚く。

(摩周丸の時代には3時間50分)。

空襲の被害。1,430名もの人々が亡くなった洞爺丸台風。

摩周丸、羊蹄丸など大型船の就航。そして廃止。

資料も、各時代の制服、記念切符、飾り毛布など豊富。

|

そして何といっても、船首側にあるシーサイドサロン。 函館山方面の眺望が良い、くつろぎの空間だ。 摩周丸はごく最近改装されたばかりなので、 展示も見やすいし、このサロンもきれい。 |

展示室では、模型を見ながら、

だんなさんが奥さんに、またおじいちゃんがお孫さんに、説明している姿が見られた。

操舵室にFM-TOWNSがあった。違う意味で懐かしい。

甲板に出ると、函館どっくがよく見える。

サロンに戻り、キリンメッツガラナを飲み、

この後に控える大行脚に備えて小休止。

大行脚といっても、昨日ほどではないが。

函館市青函連絡船記念館摩周丸のホームページはこちら。

| 時刻は午後1時45分。 函館駅前電停まで戻り、市電で谷地頭に向かうことにする。 1本貸し切り電車が通過したこともあり、電車に乗ったのは2時8分。 |

|

なるほど、『電車でGO! 旅情編』で、このあたりで一時停止するのは、

下り坂でしかも見通しが悪く、先に何かあっても止まれないからか。

| 谷地頭(やちがしら) |

| 終点・谷地頭下車。 (ゲーム路銀 -\10,050-\220=-\10,270) |

|

墓地の中のゆるやかな上り坂。

それが急な上り坂に変わる。

昨日さんざん歩いた脚にはこたえるが、上るにつれて景色は良くなる。

そしてその坂を上りきる直前に、

|

石川啄木一族の墓があった。 |

「東海の小島の磯の白砂に/われ泣きぬれて/蟹とたはむる」の歌。

この歌も含めて、啄木の作品には寂しさの漂うものが多い。

私もかつて、「友がみなわれよりえらく見ゆる日よ/花を買ひ来て/妻としたしむ」を

『マイコンBASICマガジン』の記事で引用させていただいたことがあるが、

いまだにこの歌に共感せざるを得ない自分の境遇は何とかならないものか。

坂の上には、函館で啄木を援助した宮崎郁雨(みやざき・いくう)と、

啄木に傾倒した砂山影二の歌碑も。

砂山は大正10年、20歳のときに連絡船から身を投げて亡くなったという。

| ここから一気に坂を下り、 |  |

| 立待岬にたどりつく。 |  |

|

遊歩道が整備されている。

かすかに下北半島と津軽半島が見える。

岬には、啄木の歌

「潮かをる北の浜辺の/砂山のかの浜薔薇(はまなす)よ/今年も咲けるや」

(啄木小公園の碑にあった歌である)

にちなんで、ハマナスが植えられている。

|

与謝野晶子、寛(鉄幹)の歌碑もある。 ビッグネームの割に、 ガイドブックであまり大きく取り上げられていないのは、 すごく個人的なことを詠んでいるからか。 ただ、ここから見える函館の景色は素晴らしい。 |

| 帰路はさらに坂を上がって、山側の道を行くことにした。 キラキラとかっこいいサイドカーつきバイクが3台、 この道を走り抜けていった。 うち1台のサイドカーには、小さなお子さんが乗っていた。 |

|

|

|

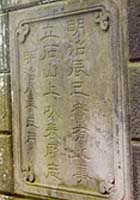

脇道に入ると、 箱館戦争で亡くなった幕府軍の人々をまつる 「碧血碑」(へっけつひ)があった。 幕府軍の生き残りである、大鳥圭介、榎本武揚が建立した。 |

| 碑の裏にある文字は、 「明治1、2年にこのことあり、山上に石を立てて気持ちを表す」 という意味なのだとか。 碧血碑が建てられたのは、もちろん明治新政府の時代。 大っぴらに幕府軍の人々を称えるわけにもいかなかったので、 こういうあいまいな表現になったということだ。 大っぴらに言いたいことが言えず、 あいまいにせざるを得ない状況は、 さぞかしつらいものだろう。わかる。 |

|

「賊軍を葬ってはならない」という政府の命令によるものだったのだが、

これに憤りを感じた柳川熊吉という人物が、

遺体を集めて実行寺というお寺に葬った。

政府の処罰を恐れない彼の行動に、政府軍の田島圭蔵が感動し、

熊吉は断罪を免れた。

のちに熊吉は函館山の中腹に土地を買って、そこに遺体を改葬した。

その場所がここである。

|

かたわらには、亡くなった志士たちの魂が乗り移ったかのように、 小さく白い花が無数に咲いていた。 |

20.函館編(3)の後半に進む

今回のルート

函館市観光情報サイト

「日本縦断ゲーセン紀行 19.函館編(2)」に戻る

「日本縦断ゲーセン紀行 21.函館編(4)」に進む

「ゲイムマンのダイスステーション」タイトルページに戻る

| 「ゲーム脳」徹底検証シリーズ |

|

| 「ゲーム脳」徹底検証シリーズ |

|

| 「ゲーム脳」徹底検証シリーズ |

|